时间:2023-07-20 17:39 来源: 编辑:admin

这片试验田里,走出15名博士、36名硕士!中国管理科学杂志社 2023-07-20 11:43 发表于北京“我博士毕业于张池村”6年硕博他累计在湖北荆门张池村种了2年田并把在田间地头的研究成果写进了博...

“我博士毕业于张池村”

6年硕博

他累计在湖北荆门张池村

种了2年田

并把在田间地头的研究成果

写进了博士论文

5月28日

华中农业大学土壤学专业

博士生张顺涛通过博士论文答辩

即将进入博士后研究

他是沙洋县曾集镇张池村

沙洋油菜科技小院

(以下简称“科技小院”)

走出的第15名博士生

科技小院走出51名研究生

除张顺涛博士毕业外,今年,从科技小院还走出了一名植物保护专业硕士生阮鹏诚,二人分别成为科技小院走出的第15名博士和第36名硕士。

科技小院脱胎于2005年的华中农业大学油菜测土配方施肥田间试验站,2011年成立沙洋油菜科技小院。12年来,科技小院先后走出51名研究生。

6月1日,张顺涛和师弟师妹挽起裤管在试验田栽完最后一手秧。他们有三分之一的时间在沙洋油菜科技小院所在地张池村当农民,因此他们自称毕业于张池村。

科技小院创建人、华中农业大学资环学院鲁剑巍教授介绍道:硕博阶段很多学生累计时间达到两年,既是学习的需要,也有一定情怀,大家愿意把更多时间放在农田里。

2017年7月,研一学生张顺涛第一次来到张池村,第一次下田就“蒙了”,他害怕田里的虫子,特意穿上了高筒雨靴,结果双脚深陷淤泥动弹不得,在几个同学的合力帮助下才脱身。

不止张顺涛,来到张池村的硕博生九成没有干过农活,初进农田笨拙的动作常常引来村民发笑。但短暂的不适应很快被学生们轻松化解。9块不同的试验田如同科技乐园,勾起“农业小白”的兴趣。翻田、旋田、分区、开沟、播油菜籽、灌水,等待油菜籽发芽,他们每天都在等待种子的变化。

2018年整整一年,张顺涛没有离开过科技小院,独自完成一季油菜和一季水稻的种植。11月22日,二十四节气中的小雪,张顺涛一人坚守在科技小院,白天围着油菜苗转悠,晚上在实验室忙到深夜。

研究生连赢两场

种田大户服气了

今年26岁的方娅婷来自贵州毕节,她担任了2年科技小院院长职务。

“做给农民看,带着农民干。”2019年7月她来到张池村时,导师鲁剑巍教授当面嘱托。

方娅婷在试验田

一开始,村里几名种田老把式望着几位研究生笨手笨脚干农活的样子,并不信任。方娅婷主动找到村里种田大户,希望能比试一下油菜的产量。

有20年种田经验的村民王雪梅接招,种了40亩责任田的她拿出了最好的地块参与比赛。2020年,王雪梅的油菜亩产355斤,方娅婷的试验田油菜亩产530斤;2022年,王雪梅的油菜亩产增至452斤,方娅婷的试验田油菜亩产也增至708斤。

方娅婷两战两胜,让王雪梅心服口服,主动找到方娅婷请教增产技术。“精准施肥、精准用水是我获胜的关键。”

今年60岁的种粮大户王方明几年前也输在学生手上。“不服不行,他们的产量在那摆着。”这位种了40年田的老把式也开始观摩小伙子、小丫头的种田方法,一改过去施肥打药的老套路。

比赛的胜利让科技小院成员有了信心。

“中国油菜看湖北,湖北油菜看沙洋,沙洋油菜看张池。”沙洋县农业农村局局长周洪华表示,沙洋已举办了三届省级油菜花节,尤其是今年的油菜花节,接待游客300万人次,实现旅游收入15亿元。沙洋油菜种植的源头技术都来自科技小院,科技小院给沙洋县输送的毕业生已成长为农业战线的骨干。

在农田里找到论文方向

张顺涛在张池村种田期间,找到田间油稻连作更加固碳的原因,并把这一成果写进了博士论文。他的下一站是去中国农业大学继续读博后,跟随张福锁院士,研究如何让滇池边的村民实现农业增收。

方娅婷则将“油菜养地”作为自己的科研方向。当地农民早年也发现种一季油菜后,水稻产量会更高,但疑问没有解开。方娅婷在实验中发现,“油菜养地”的实质是油菜根茎以肥料进入土壤,种油菜本是消耗养分的,但是消耗的养分又用另一种形式还回去了,油菜被称为“友好植物”。她将“油菜养地”新因素的发现写进博士论文,获得导师鲁剑巍教授的肯定——“完全体现了科技小院的价值理念”。

有人从农田里找到科研,有人从农田里直接找到工作。廖世鹏是科技小院走出的35名硕士研究生之一,因为种田出彩,仅凭硕士学历,廖世鹏获得了华中农业大学聘书,成为该校资环学院科研助理。

“在生产中找问题,在问题中找科研,而不是从论文中找科研。”李小坤是从科技小院走出的第一个博士生,已成长为华中农业大学博导的他认为科研小院对学生的影响巨大。在他看来,当年科技小院不仅帮助自己找到农业生产一线的问题,也了解到农民的迫切需求,给自己的科研指明了方向。

特稿丨“隐身”成功!这一技术“无人区”,实现突破

特稿丨“隐身”成功!这一技术“无人区”,实现突破

特稿丨“隐身”成功!这一技术“无人区”,实现突破中国🇨🇳管理科学杂志社2025年04月14日 12:34北京 ◎ 科技日报记者 张强 通讯员 王宗怡静谧的山林间......

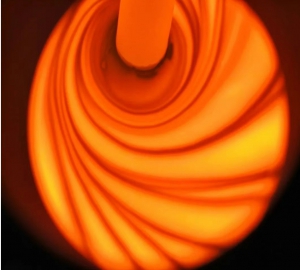

特稿丨打破长期垄断!我国首台,有望“飞天”

特稿丨打破长期垄断!我国首台,有望“飞天”

特稿丨打破长期垄断!我国首台,有望“飞天”中国🇨🇳管理科学杂志社2025年04月11日 17:59北京 ◎ 科技日报实习记者 于紫月电机轴高速旋转,送丝盘稳步传......

特稿丨攻关20余年,他们成功解锁花海里的“基因密码”

特稿丨攻关20余年,他们成功解锁花海里的“基因密码”

特稿丨攻关20余年,他们成功解锁花海里的“基因密码”中国🇨🇳管理科学杂志社2025年03月24日 14:21北京◎ 科技日报记者 俞慧友春日的长沙,油菜花田宛如......

特稿丨全球首套!这条技术路线,成了

特稿丨全球首套!这条技术路线,成了

特稿丨全球首套!这条技术路线,成了中国🇨🇳管理科学杂志社2025年02月28日 12:04 北京◎ 科技日报记者 代小佩1月底,荷兰鹿特丹港内,一艘大型集装箱船......

特稿丨10910米!依靠自主创新,他们创造了纪录

特稿丨10910米!依靠自主创新,他们创造了纪录

特稿丨10910米!依靠自主创新,他们创造了纪录中国🇨🇳管理科学杂志社2025年02月25日 11:57 北京 冬日的塔克拉玛干沙漠腹地,一座约20层楼高的钢铁......

特稿丨打破技术壁垒!国产透射电镜成功突围

特稿丨打破技术壁垒!国产透射电镜成功突围

特稿丨打破技术壁垒!国产透射电镜成功突围中国🇨🇳管理科学杂志社2025年02月21日 15:29 北京 ◎ 科技日报记者 叶青仅有头发丝50万分之一大小的物质,......

特稿丨这一世界级难题,被我国团队攻克!

特稿丨这一世界级难题,被我国团队攻克!

特稿丨这一世界级难题,被我国团队攻克!中國管理科学杂志社2025年02月13日 14:26 北京 ◎ 刘侠 科技日报记者 滕继濮金沙江上,一座举世瞩目的特高拱坝......

特稿丨从零起步!这项技术突破,他们用了近20年

特稿丨从零起步!这项技术突破,他们用了近20年

特稿丨从零起步!这项技术突破,他们用了近20年中国🇨🇳管理科学杂志社2025年02月11日 12:07 北京◎ 科技日报记者 陈瑜 都芃提起玻璃,人们印象中往往......

特稿丨越过“三重山”!我国首艘,成了!

特稿丨越过“三重山”!我国首艘,成了!

特稿丨越过“三重山”!我国首艘,成了!中国🇨🇳管理科学杂志社2024年12月23日 11:44 北京 ◎ 科技日报记者 何亮解缆、离泊、启航……伴随着悠扬的汽笛......

2022年诺贝尔生理学或医学奖揭晓。人类为什么如此独特?2022年诺贝尔生理学或医学奖解读

10-03